国家严令!2023超大城市名单突变:武汉逆袭上位两城竟面临出局

一、政策铁幕下的城市心跳:当瘦身令撞上扩张梦

站在武汉光谷软件园的玻璃幕墙前,32岁的程序员李振华摘下防蓝光眼镜,望着窗外拔地而起的建筑群恍若隔世。五年前这里还是成片的低矮厂房,他每天骑电动车穿过坑洼的城中村道路时,总能看见晾衣绳上飘荡的褪色工装。现在连当年卖热干面的王婶都在写字楼当保洁了。他摩挲着手机里保存的旧照片,朋友圈里东莞老乡转发的《超大城市末位淘汰预警》正疯狂刷屏。 这场始发于2023年初的超大城市瘦身计划,像一柄悬在14个候选城市头顶的达摩克利斯之剑。

国家发改委划定的三条红线——城区常住人口、建设用地开发强度、公共资源承载力——将武汉推至聚光灯下,却让东莞南城工业区老板陈志强彻夜难眠。他的五金加工厂刚完成智能化改造,却接到街道办约谈:陈总,您这栋六层厂房在卫星图上是红色预警区。 在西安曲江新区,房产中介张晓芸发现带看量断崖式下跌。她指着手机里的住建局文件苦笑:房票新政把外地客户卡掉七成,现在连本地人都要查三年个税记录。而千里之外的天津滨海新区,管委会副主任王立军正带着团队通宵测算数据:GDP增速差0.2%就可能跌出前八,这可是北方最后的超大城市防线。

二、武汉的逆袭密码:城中村改造中的细胞再生术

当南京还在为老城保护条例扯皮时,武汉洪山区铁机村的拆迁现场,64岁的周春梅正在打包最后几箱家当。她家三代人居住的46平方米自建房即将消失,但老人脸上却带着释然:政府给的安置房有电梯,孙子能就近读省级示范小学。在她身后,戴着AR眼镜的测绘员正在建立三维模型,拆迁指挥部大屏上跳动着拆改建同步率98.7%的绿色指标。

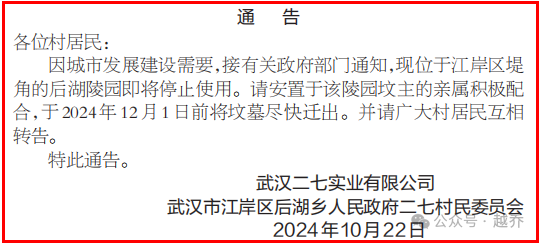

这座城市用五年时间完成了西方需要二十年的城市更新:江岸区二七片区的百年老里分变身文创街区,武昌车辆厂旧址崛起华中最大TOD综合体,光谷生物城的实验室里,海归博士团队正在研发城市代谢监测系统。负责智慧城市项目的工程师赵明辉展示着实时数据看板:我们给每栋建筑都装了体检芯片,现在连行道树的水分需求都能精准测算。 这种外科手术式的精细改造,让武汉在2023年上半年新增落户人口逆势增长12%。在汉阳四新大道新开的星巴克里,从深圳回流的IT工程师林悦正在面试求职者:武汉现在有7条地铁同时在建,我司研发中心享受的税收优惠比大湾区还多3个百分点。

三、出局者的生死时速:东莞工厂主与西安码农的突围战

东莞厚街镇的深夜仍有机器的轰鸣声刺破寂静,陈志强蹲在车间角落抽着芙蓉王,手机屏幕上是东莞市工信局发来的《低效用地腾退补偿方案》。他的目光在每平方米补偿2800元和搬迁至粤北产业转移园之间来回游移,身后价值800万的德国精密机床泛着冷光。这些设备拆装一次要停工三个月,新园区物流配套还没起来......烟灰簌簌落在报价单上,染黑了粤港澳大湾区产业升级示范企业的金色印章。 西安高新区软件园的写字楼里,26岁的程序员马晓宇正在收拾工位。他所在的AI初创公司刚宣布裁员40%,CEO在告别会上红着眼眶说:我们错判了人口调控对人才储备的影响。此刻他的手机弹出一条推送——武汉东湖高新区发布楚才回归计划,硕士学历可获20万元安家补贴。

望着窗外还未封顶的501米丝路国际金融中心,小马把简历投向了长江经济带人才交流平台。 天津滨海新区的战略研究室里,王立军盯着京津冀协同发展指数曲线眉头紧锁。当看到北京疏解非首都功能清单新增12类产业时,他抓起电话急召招商局长:马上对接中关村外溢的智能网联汽车项目,土地出让金可以再降5个百分点!

四、超级城市2.0时代:当规模崇拜转向质量革命

在杭州未来科技城的会议室,城市规划专家吴敏教授正在讲解全息沙盘:上海虹桥商务区每平方公里经济密度已达127亿元,而某些城市还在用土地换GDP。她的激光笔划过南京西路立体交通枢纽模型,那里隐藏着382个微型传感器,实时调控着人流车流和空调能耗。 这种转变正在重构中国城市竞争逻辑:广州黄埔区试行以亩产论英雄的工业用地弹性出让,苏州工业园区建立企业碳排放与财税优惠挂钩机制,成都天府新区则把15%的建设用地永久划为生态留白区。当郑州某开发区主任还在炫耀三年填满50平方公里时,国家遥感监测中心传来的卫星热力图显示,该区域夜间灯光强度已跌破合理阈值。

站在武汉长江大桥上,看着两岸交替闪烁的霓虹与星空,李振华想起上周参加的智慧城市论坛。当听到武汉单位GDP能耗较五年前下降38%时,这个曾经的北漂忽然理解了父亲的选择——老人去年执意从东莞搬回汉口老宅,说要在有梧桐树的街道养老。或许真正的城市战争,比的不是谁更高更大,而是谁能让人安心把根扎下。他对着江风中摇曳的芦苇按下快门,朋友圈定位显示:武汉·国家超大城市创新发展示范区。

独立媒体人 带你看新风口 直播操盘手

版权声明:本文由武汉厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793